C’è una valle in Piemonte, tra le pieghe nascoste delle Alpi, in cui una tradizione resiste da millenni.

Si chiama transumanza ed è uno dei gesti più antichi della civiltà rurale.

Due volte all’anno — quando la neve si scioglie e quando l’erba ingiallisce — i pastori conducono gli animali su e giù per i versanti, in un cammino che segue il ritmo delle stagioni e non quello degli orologi.

Si tratta di una tradizione che modella il paesaggio, mantiene vivi i pascoli, e soprattutto lega le persone alla terra con un filo che non si vede, ma si sente.

Sono sempre meno le persone che oggi la portano avanti.

Uomini e donne che reggono la montagna senza clamore, con gesti che valgono più di mille parole.

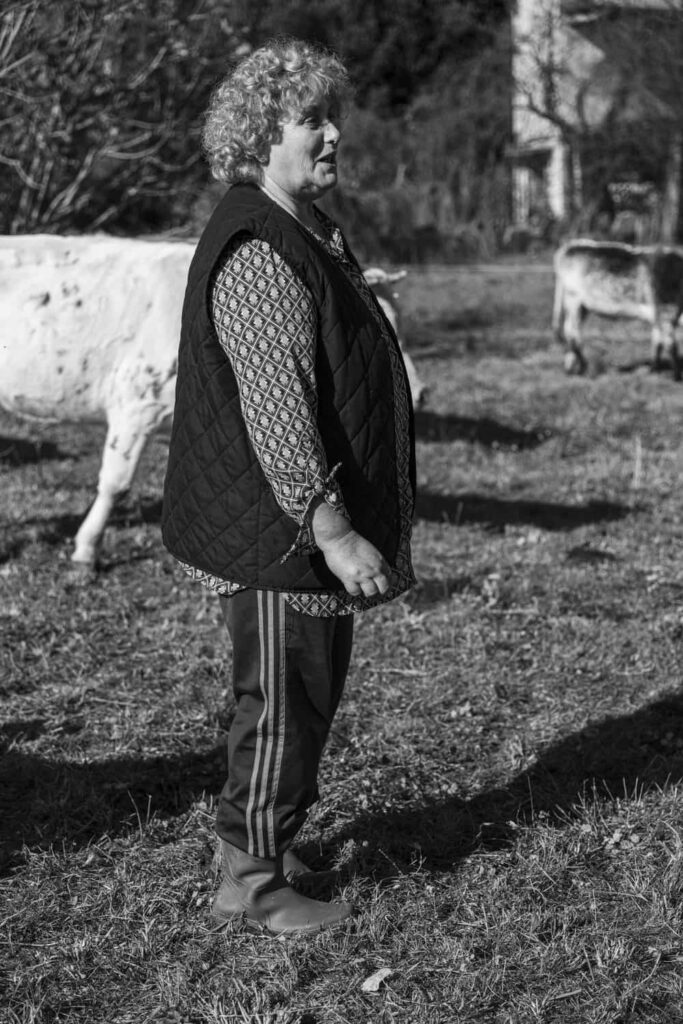

A giugno, per il nostro Calendario 2025, abbiamo incontrato una di loro.

Si chiama Mariagrazia, e la sua storia — semplice, concreta, potente — ci ha ricordato perché raccontare queste vite non è un vezzo nostalgico, ma un atto necessario.

La storia di Mariagrazia

A gennaio è iniziato il nostro viaggio tra le donne di montagna. Ne abbiamo conosciuta una ogni mese.

Donne che custodiscono tradizioni e gesti che rischiamo di dimenticare.

Giugno ci ha portati in Valle Bognanco, ai piedi di un prato ampio, verde e silenzioso.

Questa è la storia di Mariagrazia, una delle ultime donne pastore.

Essere donna e pastora

Quando siamo arrivati ai piedi della valle le sue mucche erano al pascolo.

Mariagrazia non ci ha accolti in casa, ma nel cuore del suo mondo: tra l’erba alta, il sole di montagna e il suono sordo delle campane appese ai colli degli animali.

“Entrate pure.”

E appena ci siamo avvicinati, il branco ci ha circondati. Le mucche ci hanno annusati, osservati, qualcuna ha accennato un muggito.

Ma era chiaro che seguivano lei.

Bastava un gesto, un cenno, una parola detta piano.

Mariagrazia si muoveva tra loro con la naturalezza di chi è riconosciuta, come una madre nel suo branco.

Se andava a destra, tutte voltavano. Se si fermava, si fermavano.

Era una danza antica, fatta di intesa e silenzi.

È stato lì, mentre accarezzava uno dei vitellini più piccoli, che ci ha raccontato la sua storia.

“Questa vitella blu belga… era troppo grossa. L’abbiamo guardata meglio: ‘non è che avrà un bambino?’”

Mentre parlava, la sua mano scivolava sul dorso dell’animale.

Lo accarezzava come si fa con un figlio. Era tenera, ma vigile.

Quel vitellino lì, si chiama Bambi.

E sì, era proprio lui quello nato inaspettato.

“Il veterinario ci ha confermato che era incinta. Ma era troppo tardi per interrompere la gravidanza. Abbiamo deciso di portarla a termine.”

Un racconto che sembra semplice, ma che contiene il peso delle scelte fatte in montagna: quando si tratta di vita, non puoi rimandare, non puoi sbagliare, e non puoi controllare nulla.

“In questi casi devi essere subito pronto. Può succedere tutto in una notte. O può non succedere per giorni.”

Quel giorno, però, lei non poteva restare. Aveva un impegno importante, fissato da tempo.

Ha affidato tutto ai suoi fratelli, e forse, anche — come dice lei — ai suoi genitori che “dall’alto” le hanno dato una mano.

La vitella ha partorito da sola, senza complicazioni.

“Ha fatto questo vitellino piccolissimo che sembrava un capriolo.”

Adesso è cresciuto, ma conserva ancora quello sguardo sveglio e tenero.

“Bambi. Si chiama Bambi.”

Ce lo mostra orgogliosa, come si mostra un figlio a una visita importante.

Essere donna per Mariagrazia è essere madre, anche senza figli

“Essere donna in montagna è come essere un po’ mamma dei miei animali.”

Mariagrazia lo dice con una calma che viene dalla vita, non da un pensiero astratto.

Non è un’affermazione poetica: è un’esperienza quotidiana.

“A volte vengono da te e sembra ti chiedano: ‘Che c’è che non va?’”

Con gli animali, dice, si crea un legame silenzioso, ma profondissimo.

In assenza di parole, si ascoltano i gesti, si osservano gli occhi, si capisce l’umore.

E lei c’è. Sempre.

Con la stessa presenza che ha ogni madre che sa leggere anche quello che non viene detto.

Il valore culturale della pastorizia: una vita che regge la montagna

Vivere in alpeggio significa svegliarsi prima dell’alba, mungere a mano, controllare ogni animale, spostarsi ogni giorno per garantire erba fresca. Significa affrontare il meteo, la solitudine, e spesso anche l’invisibilità. Per una donna, tutto questo si moltiplica: serve forza fisica e mentale, capacità organizzativa, e spesso una doppia dose di determinazione per superare pregiudizi e barriere culturali ancora presenti nel settore.

In Italia, i pastori sono oggi meno di 60.000, con una netta prevalenza di uomini e un’età media sempre più alta.

Negli ultimi 30 anni, il numero è diminuito drasticamente a causa dell’abbandono delle aree montane, della scarsità di riconoscimenti economici e della difficoltà di conciliare questa vita con i ritmi della società moderna.

Mariagrazia è una delle poche pastore a condurre ancora oggi la transumanza in Valle Bognanco.

Un gesto antico che si rinnova ogni estate, e che mantiene vivi non solo i pascoli, ma un’intera cultura.

Perché i pastori non allevano solo animali.

Conservano paesaggi, proteggono la biodiversità, custodiscono tradizioni e cicli naturali.

Ogni gesto, ogni spostamento, ogni scelta che fanno influenza l’ambiente intorno a loro: i prati che si mantengono aperti, le piante che ricrescono, i ritmi che restano legati alle stagioni.

Eppure, il loro valore è ancora troppo poco riconosciuto.

Il nostro incontro con Mariagrazia ci ha ricordato che senza queste persone, senza queste donne, la montagna perde voce.

Cosa ci ha insegnato Mariagrazia

Non c’è retorica nel suo modo di essere. C’è concretezza.

Eppure, proprio in questa sobrietà, abbiamo trovato una forza rara.

Mariagrazia ci ha insegnato a guardare davvero.

A riconoscere che la bellezza sta nei dettagli semplici: un vitellino nato per caso, una mandria che segue la sua voce, un prato che suona piano sotto gli zoccoli.

Ha condiviso con noi un frammento di vita che ci porteremo dentro per molto più di un mese sul calendario.

Perché la sua è una storia che resta.